Des curés cartographes ? (1) Les plans de paroisses des XVIIe et XVIIIe siècles en Rouergue

Atlas du Rouergue

Écrit par Jean-Yves Bou et publié le 07 Dec 2024

19 minutes de lecture

Pour fabriquer l'Atlas du Rouergue à la veille de la Révolution française, et plus particulièrement reconstituer les territoires paroissiaux d'Ancien Régime, j'ai tenté de m'appuyer sur des documents cartographiques de cette époque. Mais ils sont particulièrement rares. Et d'autant plus précieux. Cet article se propose d'en présenter quelques-uns - cartes, plans ou schémas.

Le plan de la paroisse d'Anglars-Basse-Marche : représenter la dispersion de l'habitat

Anglars, chef-lieu de commune (aujourd'hui Anglars-Saint-Félix) et ancien chef-lieu de paroisse, de seigneurie et de communauté d'habitants, est un village qui se situe dans la partie occidentale de l'Aveyron (ancienne Basse-Marche du Rouergue), à l'ouest de Rignac sur la route de Rodez à Villefranche-de-Rouergue.

C'est pour accompagner sa réponse à la grande enquête lancée par l'évêque de Rodez Jérôme Champion de Cicé en 1771, que le curé Cahuac dessine et joint un plan de sa paroisse. Son objectif est d'illustrer ses réponses aux questions concernant l'étendue de la paroisse, le nombre de villages et d'habitants. Les réponses à l'enquête ont été publiées par l'archiviste Louis Lempereur sous le titre Etat du diocèse de Rodez en 1771 (Rodez, 1908), mais l'éditeur a estimé que la reproduction du plan n'était pas utile (note 2, p. 415). Guillaume Cahuac semble d'ailleurs le seul à avoir pris l'initiative de dessiner un plan. A moins que la carte de Rignac étudiée plus bas ait été distraite des documents de l'enquête.

« Je joints ici un plan de la paroisse, assés mal tiré, mais qui donnera néanmoins quelque notion de la dite paroisse », Guillaume Cahuac, curé d'Anglars, 1771.

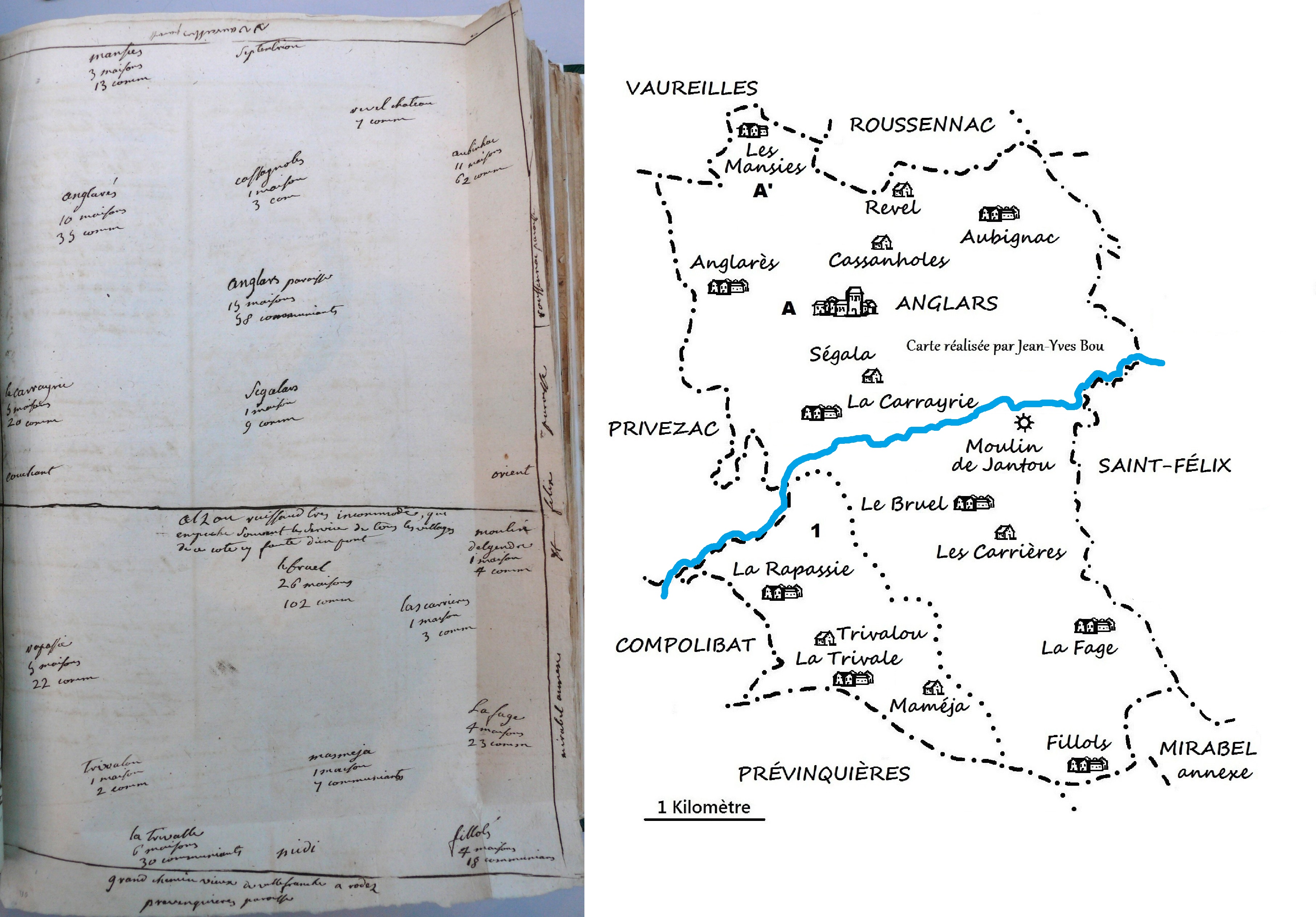

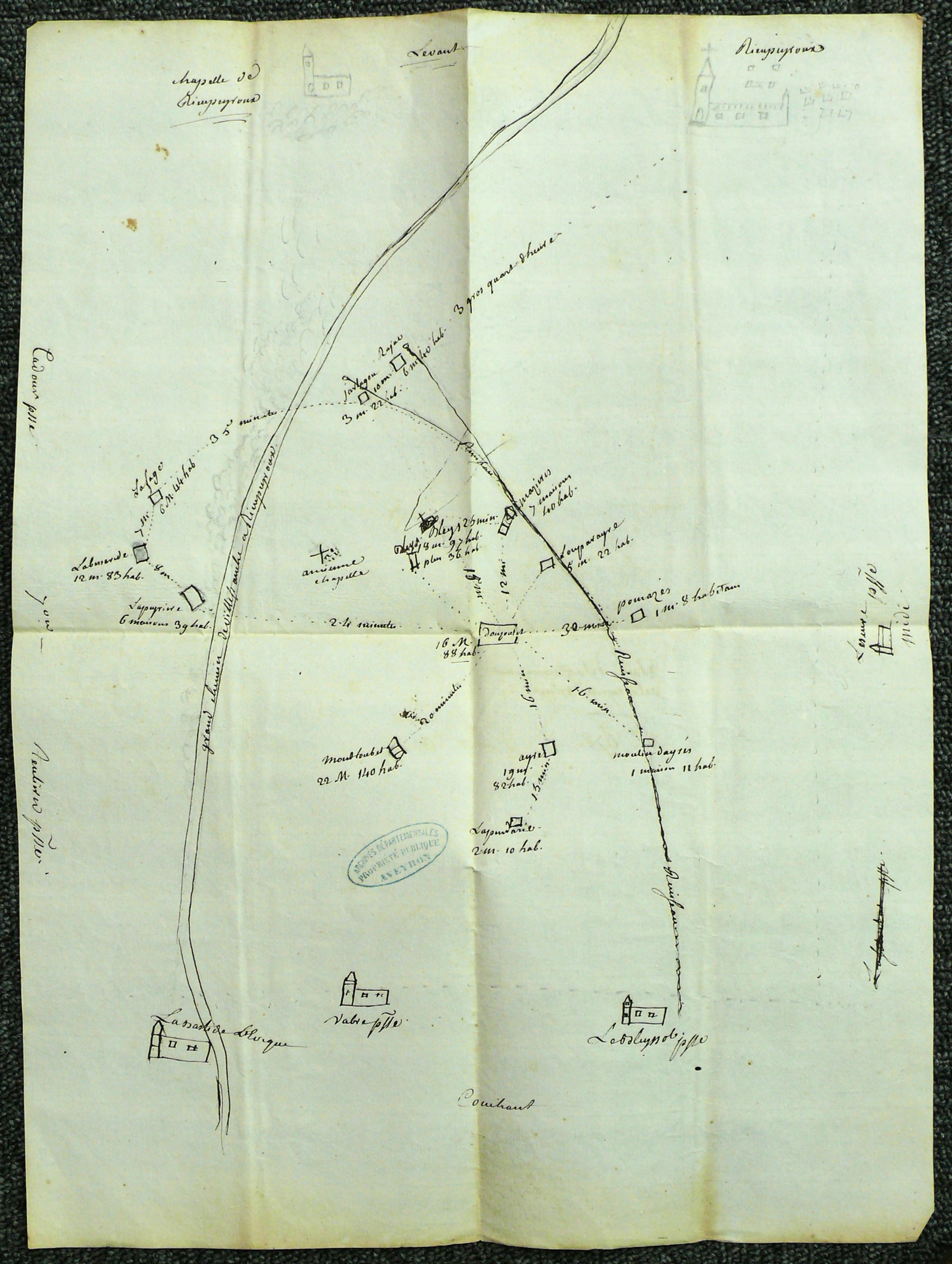

Le plan de la paroisse d'Anglars en 1771 (AD 12, 1 G 20) confronté à ma proposition de carte (en bleu la rivière Alzou)

Le plan de la paroisse d'Anglars en 1771 (AD 12, 1 G 20) confronté à ma proposition de carte (en bleu la rivière Alzou)

Dans le rectangle de la feuille - format portrait - comme si la paroisse était elle-même rectangulaire, le nord en haut, le curé a inscrit les noms des lieux habités, relativement à leur position géographique, avec leur nombre de maisons et de communiants. Les distances relatives entre lieux-dits semblent bien respectées, sauf peut-être pour La Carrayrie, trop à droite de la page, et Masméja, un peu trop à gauche.

L'auteur a écrit dans les marges, de manière moins rigoureusement localisés, les noms des paroisses limitrophes, et signalé « le grand chemin vieux de Villefranche a Rodez » comme limite méridionale de sa paroisse avec celle de Prévinquières (aujourd'hui route départementale 47, qui fait limite communale).

Un trait horizontal droit traverse la feuille presque à mi-hauteur (photographie ci-dessous). Sous le trait, la légende : « Alzou ruissaud très incommode, qui empeche souvent le service de tous les villages de ce coté cy faute d'un pont ». Ce texte rappelle les argumentaires déployés dans les demandes de vicaire supplémentaire ou de création d'une paroisse annexe. Mais ce n'est pas le cas ici, puisque le curé affirme plus loin que lui et son vicaire suffisent au service de la paroisse.

détail (AD 12, 1 G 20)

détail (AD 12, 1 G 20)

Le plan de 1771 ne montre pas que la paroisse s'étendait sur les territoires de trois seigneuries et communautés : celle d'Anglars (A sur ma carte ci-dessus) dont le seigneur était l'abbé de Bonnecombe, également décimateur de la paroisse, celle du Mas-de-las-Mansies (A'), dont le roi était seigneur, et une partie celle de Privezac, co-seigneurie (1).

Ce plan est très simple. Il apporte peu d'informations précises sur le territoire paroissial, à part les deux notations relevées, mais il illustre parfaitement le propos de son auteur.

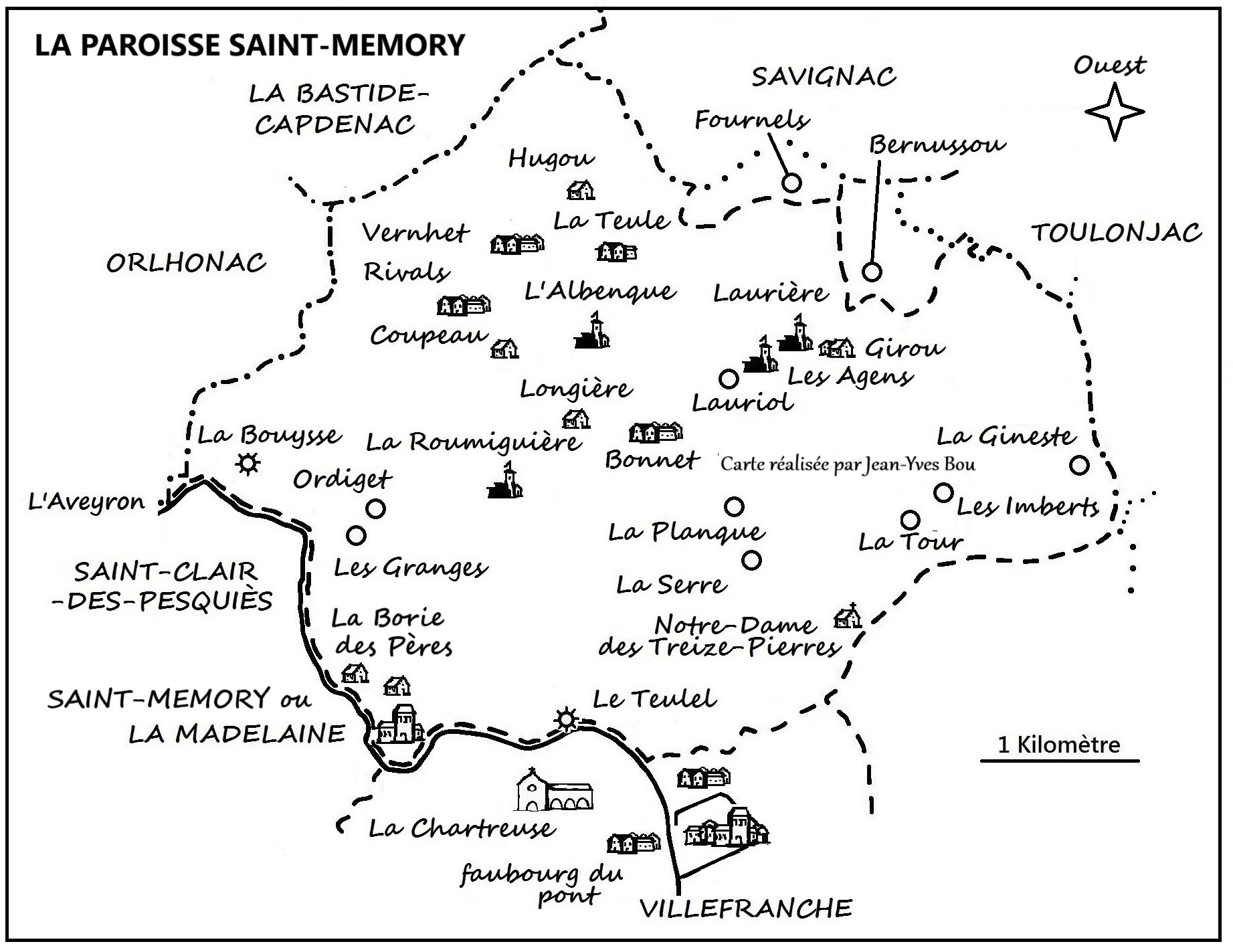

Un plan pour demander le déplacement de l'église paroissiale, à Saint-Mémory - ou La Madeleine de Villefranche-de-Rouergue

Cinq cartons de la série G des Archives départementales de l'Aveyron (fonds de l'évêché de Rodez) concernent les demandes d'établissement de vicaire, de création d'une annexe ou d'une nouvelle paroisse, voire de transfert de hameaux d'une paroisse à une autre. Ces cartons (1 G 312 à 1 G 316) contiennent quelques plans pour appuyer certaines réclamations.

Le plus ancien plan date de 1669 (1 G 312). Il accompagne une requête du vicaire de la "paroisse" Saint-Mémory - ou La Madelaine - alors annexe de Villefranche-de-Rouergue, où le vicaire résidait. Il demande le transfert du culte, de l'ancienne église située à l'extrémité sud-est du territoire de l'annexe, à une chapelle dite Notre-Dame-des-Treize-Pierres, placée au nord-est de la paroisse, plus proche de la ville de Villefranche. Cette chapelle avait été bâtie en 1510, et servait de lieu de culte à un séminaire fondé en 1648 (André Aincourt, "La Madeleine-Saint-Mémory, notes pour servir à l'histoire d'une paroisse", dans Mémoires de la Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue, n°1, 1941).

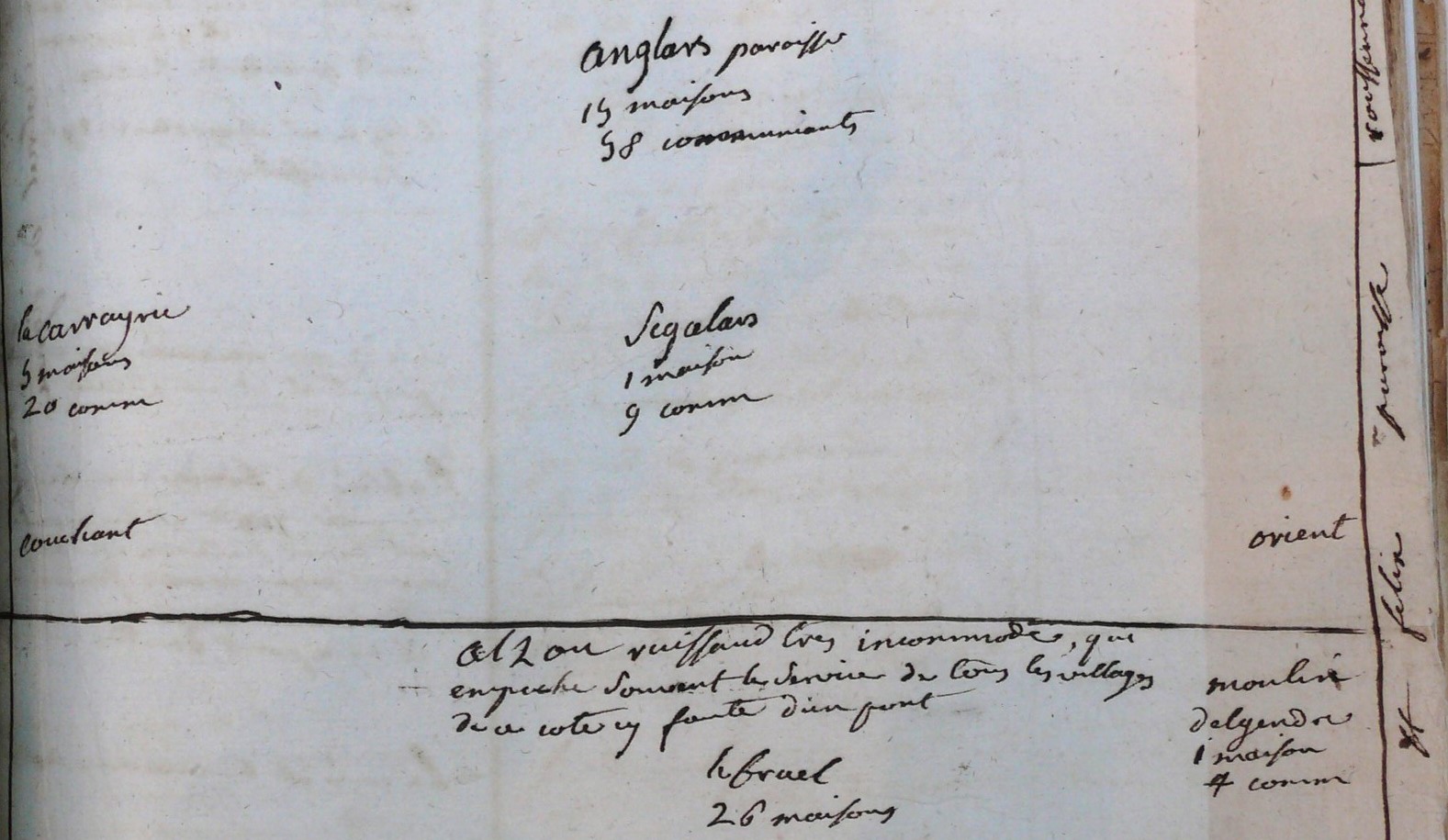

Ce plan est plutôt une esquisse, tracée rapidement à la plume. L'auteur n'a pas indiqué l'échelle, ni l'orientation. Il a placé l'ouest en haut, comme si la paroisse était vue depuis Villefranche, mais la position des lieux-dits et leurs distances relatives ne sont pas respectées. On a en effet l'impression que tous les habitats dépendant de Saint-Mémory sont situés au nord de la paroisse (à droite du dessin), proches de la chapelle Notre-Dame.

Esquisse de la paroisse Saint-Mémory - ou La Madeleine de Villefranche-de-Rouergue (1669, AD 12, 1 G 312)

Esquisse de la paroisse Saint-Mémory - ou La Madeleine de Villefranche-de-Rouergue (1669, AD 12, 1 G 312)

Ma reconstitution de la paroisse Saint-Memory, orientée comme le plan de 1669. Les pointillés correspondent aux limites communales et les tirets restituent les limites paroissiales anciennes.

Ma reconstitution de la paroisse Saint-Memory, orientée comme le plan de 1669. Les pointillés correspondent aux limites communales et les tirets restituent les limites paroissiales anciennes.

En confrontant l'esquisse avec une carte réalisée à partir d'un fond IGN récent, on note les distorsions opérées par le vicaire. Dans la réalité, les habitants sont beaucoup plus dispersés sur l'ensemble du territoire paroissial. Par exemple le hameau de Bonnet (ou Bonet), qui semble à l'extrémité nord de la paroisse sur le dessin, est en réalité situé au centre.

Les registres paroissiaux laissent penser que le culte fut effectivement transféré à Notre-Dame-des-Treize-Pierres en 1673 (première mention "de la présente église notre dame des 13 pierres"). Mais la suite est ambiguë : on trouve alternativement les deux dénominations ; en 1676, certains paroissiens sont enterrés dans le cimetière de Notre-Dame et d'autres dans celui de La Madelaine. Finalement, le nom de Notre-Dame-des-Treize-Pierres disparaît des registres (AD 12, 2 E 300 M 10), laissant penser que l'édifice n'est plus utilisé comme église paroissiale.

Toujours est-il que ce rapide dessin montre davantage l'artifice visuel utilisé pour appuyer un argumentaire, qu'il n'apporte d'informations territoriales, et historiques.

Où implanter l'église d'une nouvelle paroisse ?

Le cas de Douzoulet

Dans les années 1780, plusieurs groupes de paroissiens de l'immense paroisse de Rieupeyroux demandent à former de nouvelles paroisses, sur la base des communautés d'habitants, dont les territoires sont différents. C'est le cas des habitants de la communauté des Bleysses (ou Bleys ou La Capelle-Bleys), qui obtiennent la création d'une nouvelle paroisse.

Un dossier à ce sujet est conservé dans le carton 1 G 315 des Archives départementales de l'Aveyron. Il comprend la copie du décret épiscopal de création de la nouvelle paroisse, des lettres patentes royales et de l'arrêt du parlement de Toulouse qui la confirment, mais également le brouillon du décret, accompagné du plan dont il est question.

Ces documents montrent la complexité de la procédure de création d'une nouvelle paroisse. La requête des habitants de la communauté des Bleysses ayant été prise en compte, l'évêque ordonne une enquête pour vérifier les arguments des requérants. Il veille aussi à obtenir l'accord des parties concernées : le curé de Rieupeyroux et les décimateurs de la paroisse, à savoir le chapitre de Saint-Martial de Limoges et les séminaires de Rodez, Laguiole et Saint-Geniez. Les conclusions de l'enquête sont très favorables aux requérants et motivent la décision.

Le décret établit précisément les limites de la paroisse, ce qui en fait l'une des rares paroisses d'Ancien Régime en Rouergue dont on puisse dessiner les contours de façon certaine.

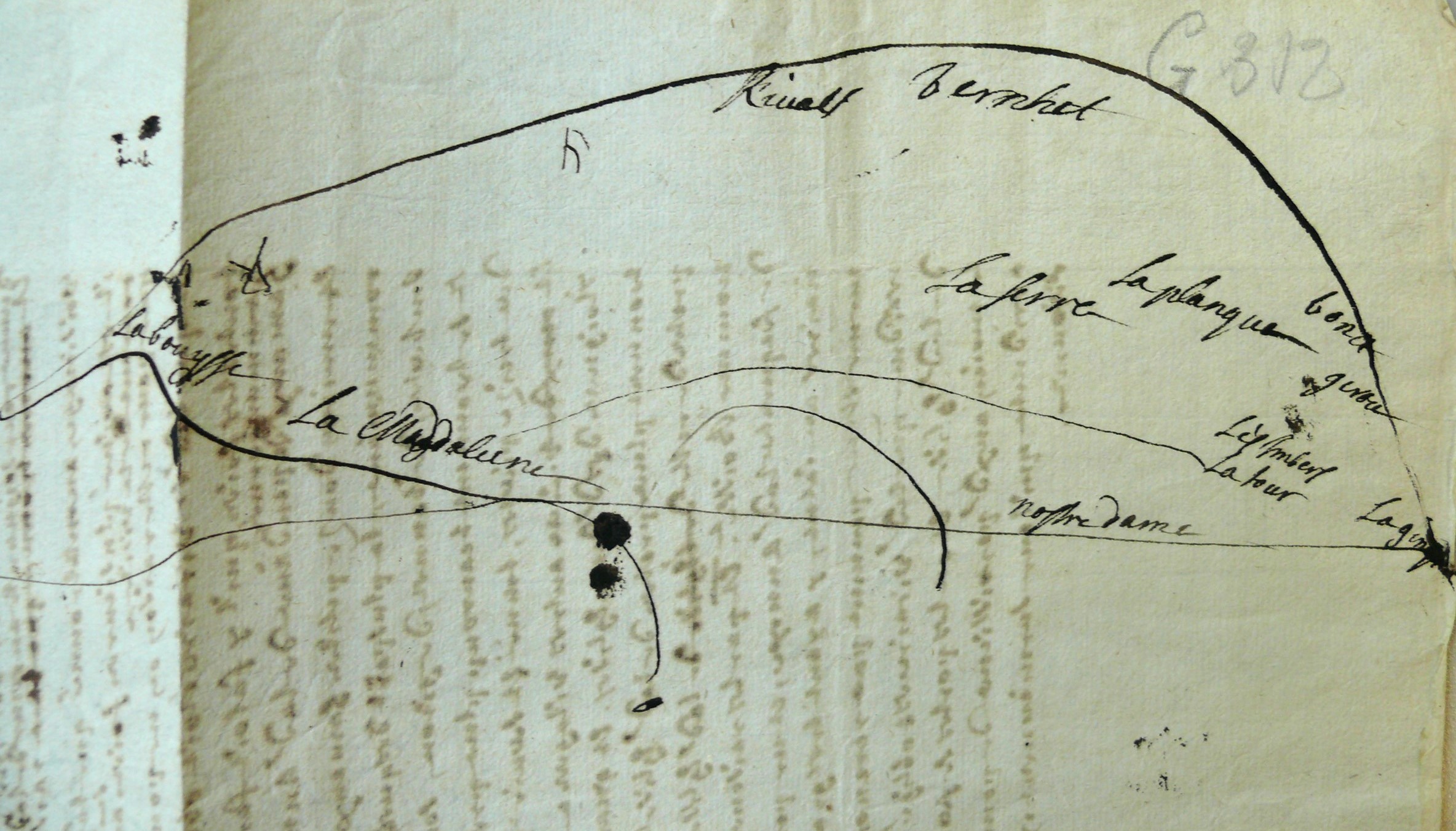

Le plan a d'abord été dessiné à la mine de plomb, puis repassé à l'encre, à l'exception des dessins d'églises en haut de la feuille.

Il est orienté, l'ouest (levant) en haut, le midi à droite, le couchant en bas et le nord à gauche (7on pour septentrion). Mais cette orientation ne correspond pas à la disposition des autres éléments du plan. La reconstitution qui suit montre l'orientation approximative de la carte si l'on prend en compte la répartition des lieux-dits. Mais, par ailleurs, la représentation très schématique de la grande route de Villefranche à Rieupeyroux et du ruisseau, qui structurent l'espace de la carte, ne colle pas avec cette orientation et est même erronée. Il s'agit donc davantage d'un schéma que d'une carte ou d'un plan.

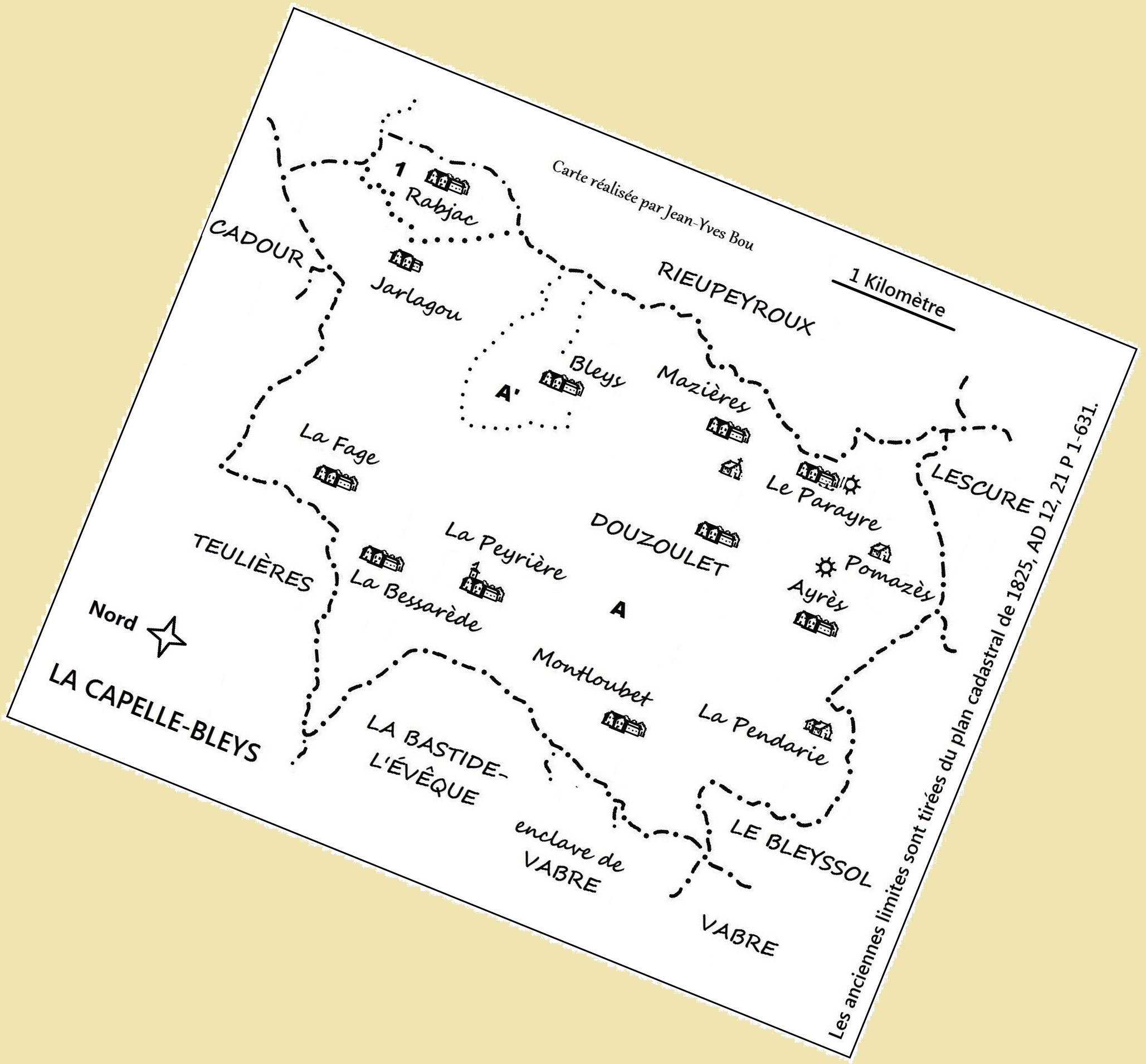

plan pour la nouvelle paroisse de Douzoulet (1780-1781, AD 12, 1 G 315)

plan pour la nouvelle paroisse de Douzoulet (1780-1781, AD 12, 1 G 315)

reconstitution de la paroisse de Douzoulet, approximativement orientée comme le plan du XVIIIe siècle

reconstitution de la paroisse de Douzoulet, approximativement orientée comme le plan du XVIIIe siècle

Le schéma indique les lieux habités par des petits rectangles. Leurs noms sont accompagnés du nombre de maisons (m.) et du nombre d'habitants (hab.). Ils sont reliés à Douzoulet par des tiretés, signifiant les chemins, avec le temps de parcours en minutes (min.).

Comme dans le cas précédent, il s'agit d'appuyer un argumentaire par une représentation visuelle. Elle apporte cependant davantage d'informations sur le territoire paroissial, bien que déformé par la schématisation.

Les deux belles cartes de la paroisse de Rignac

Deux cartes de la paroisse de Rignac sont conservées dans les cartons 1 G 315 et 1 G 316 des Archives départementales de l'Aveyron. La première cartographie également le district ecclésiastique de Rignac – subdivision administrative du diocèse. Contrairement aux cartes précédentes, elles sont colorées au lavis, et ont fait l'objet d'une élaboration esthétique assez minutieuse.

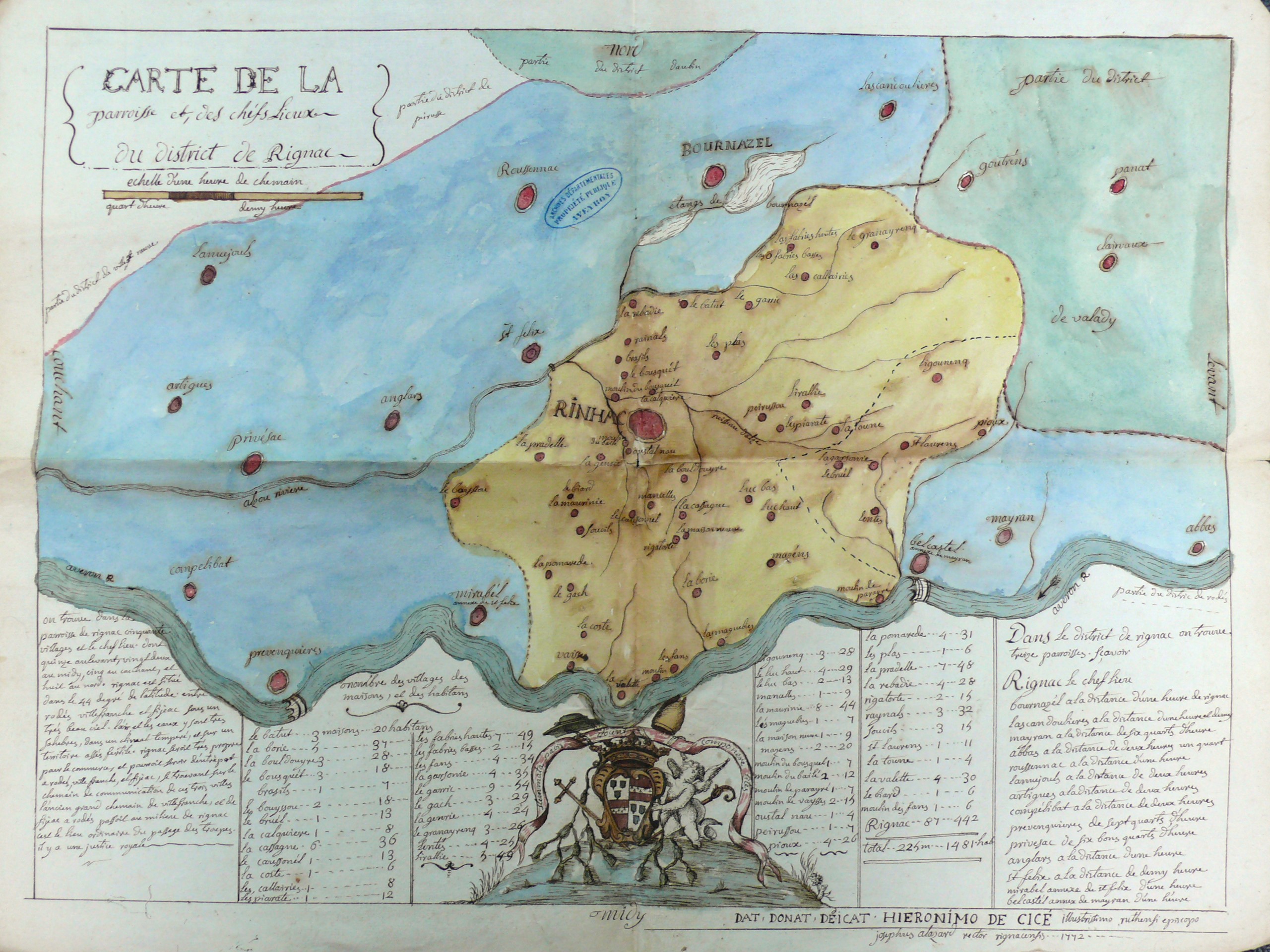

La première carte est intitulée Carte de la paroisse et des chefs-lieux du district de Rignac (1 G 315).

Elle est datée de 1772 et signée du curé de Rignac, Joseph Alazard : Josephus Alazard, rector rignacensis , noté en bas à droite. La confrontation de son analyse avec celle des documents qu'elle accompagne montre qu'elle a été l'objet d'une réutilisation dans un but qui n'était pas celui de sa fabrication initiale.

Carte de la paroisse et du district de Rignac, par le curé Alazard, 1772 (AD 12, 1 G 315)

Carte de la paroisse et du district de Rignac, par le curé Alazard, 1772 (AD 12, 1 G 315)

Description

Cette carte se présente comme un bel objet informatif concernant la ville de Rignac, sa paroisse et son district ecclésiastique.

Elle est orientée, le nord en haut, et comprend une échelle en temps de parcours : une heure de chemain.

Elle montre à la fois la paroisse de Rignac et ses lieux habités sur fond jaune, le district ecclésiastique qui en dépendait et ses chefs-lieux paroissiaux sur fond bleu, et les districts voisins, sur fond vert ou blanc.

Toute la longueur méridionale est délimitée par le cours de l'Aveyron, ses méandres, et les ponts de Belcastel et de Prévinquières-Basse-Marche. La rivière Alzou et ses affluents structurent l'espace de la paroisse et du district, où l'auteur a également placé les étangs de Bournazel et le ruisseau d'Alze.

Les cinquante hameaux de la paroisse de Rignac sont représentés par de petits cercles noirs ponctués et remplis de rouge.

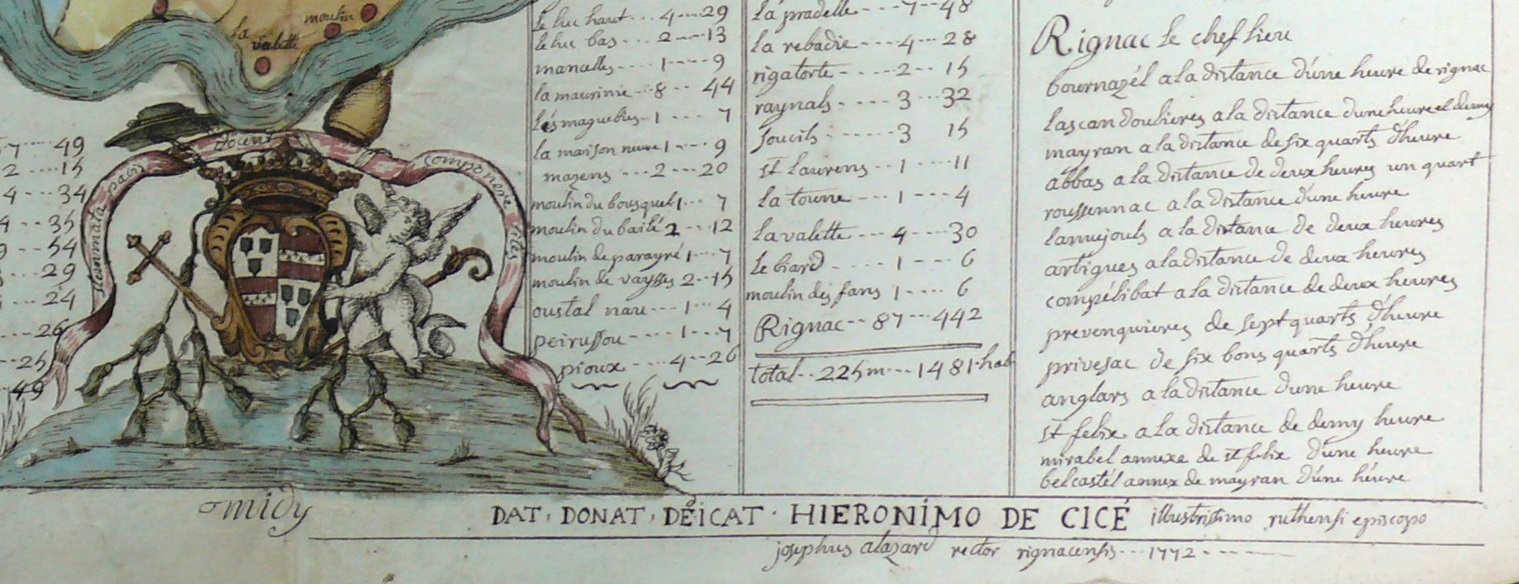

En bas de la carte, six colonnes de texte indiquent : au centre la liste des lieux habités avec leur nombre de maisons et d'habitants, à droite la liste des paroisses du district et leur distance en temps de parcours de Rignac, et à gauche une présentation assez dithyrambique de Rignac, dans le 44 degré de latitude, (…) sous un très beau ciel, l'air et les eaux y sont très salubres, dans un climat tempéré, sur un territoire assés fertile. Carrefour entre Rodez, Villefranche et Figeac, Rignac pourrait, selon le curé Alazard, servir d'entrepôt commercial.

La carte porte une dédicace à l'évêque de Rodez, Jérôme Champion de Cicé : dat, donat et dedicat Hieronimo de Cicé illustrissimo ruthensi episcopo, dont les armoiries ont été soigneusement dessinées et occupent une place centrale.

Carte de Rignac, détail, 1772, AD 12, 1 G 315

Carte de Rignac, détail, 1772, AD 12, 1 G 315

Ainsi, l'auteur semble avoir repris les codes des cartes produites depuis le XVIIe siècle pour des représentations de province ou de diocèse, afin de les appliquer à Rignac et ses alentours. Il en fait un support informatif visuel pour le nouvel évêque, nommé en 1770. Et si on compare son écriture sur la carte et celle des registres paroissiaux, on constate qu'il en a particulièrement soigné la réalisation.

La date de 1772 laisse penser que Joseph Alazard a pu réaliser cette carte en lien avec sa réponse à l'enquête épiscopale de 1771 dont il a été question plus haut (voir partie sur Anglars-Basse-Marche). Il est d'ailleurs intéressant de confronter les réponses à l'enquête de 1771 aux informations portées sur la carte. Dans les deux cas, il y a bien 50 villages en dehors du chef-lieu de la paroisse, et la population totale donnée est de 1480 habitants dans l'enquête et 1481 dans la légende de la carte. On retrouve des traits communs, comme l'intérêt pour l'économie de la paroisse : sur la carte, il est suggéré d'établir des entrepôts commerciaux, dans la réponse de 1771, de planter des mûriers ou d'établir une faïencerie, entre autres. Dans les deux textes l'air et les eaux sont très salubres, mais dans l'enquête de 1771, Joseph Alazard précise : les habitants rendent l'air très malsain par le fumier et les immondices qu'ils entassent dans les rues ou autour des murs de ville pour fianter leurs champs en automne. Le texte de la carte donne une courte description avantageuse de la ville, alors que les réponses à l'enquête de l'évêque sont beaucoup plus précises et critiques sur la situation sociale de la population.

Ainsi, la carte est un bel objet didactique, mais elle montre aussi le talent du curé Joseph Alazard, qui l'utilise peut-être pour se faire remarquer du nouvel évêque.

Une réutilisation à contre-temps ?

Dans le dossier 1 G 315, la carte est associée à une demande des habitants de l'extrémité orientale de la paroisse visant à rétablir le statut d'annexe à la chapelle de Saint-Laurent-d'Alze, et au procès-verbal de la commission d'enquête qui suit cette demande.

La demande a été formulée par requête à l'évêque en 1784, après une délibération devant notaire et la nomination d'un syndic - dès 1780 pour procéder aux réparations de l'église, du cimetière et du presbytère, puis pour l'établissement d'un vicaire résidant. Les demandeurs sont les habitants des hameaux de La Garissonie (ou Garrassonie ou Garsonie voire Groussanie), Ligonenq, Pioux, Le Bruel, Lintez (ou Lentès), Luc Bas et Luc Haut. Ils prétendent aussi s'exprimer au nom des habitants de Mazens et des Magabiès, mais ceux-ci se présentent au commissaire enquêteur pour exprimer leur refus de prendre part à la demande : en effet, ils n'ont aucun intérêt au rétablissement de Saint-Laurent, leurs chemins étant meilleurs pour aller à Rignac.

Les demandeurs appellent leur secteur la communauté du four de Saint-Laurens d'Alze. En Rouergue, cette appellation de four désigne une partie d'un territoire, un quartier, de ville, de paroisse, de seigneurie, ou de communauté. Ici, l'expression Four de Saint-Laurens est à géométrie variable : il semble s'agir d'une partie de la paroisse de Rignac, mais elle est aussi employée dans le compoix de Belcastel pour désigner les hameaux de cette communauté qui dépendent de la paroisse de Rignac (ce qui exclut Pioux, La Garissonie et Ligonenq qui dépendent des communautés d'habitants de Ruffepeyre et de Saint-Félix, mais qui inclut Mazens, les Magabiès, Paraire et La Borie). Il est aussi intéressant de noter que dans leur délibération, les habitants de hameaux appartenant à trois communautés d'habitants différentes (Belcastel, Ruffepeyre et Saint-Félix), au sens administratif de communauté d'habitants, prétendent former eux-mêmes une communauté (« assemblés en corps de communauté »), paroissiale, autour de leur chapelle Saint-Laurent. On touche ici à la complexité du sentiment communautaire dans un Rouergue morcelé, émietté, en termes de territoires administratifs locaux.

Classiquement, l'enquête de 1784 consiste à visiter les hameaux, dénombrer les maisons, les habitants et les communiants, et parcourir les chemins pour confronter les distances, les temps de parcours, et les difficultés – côtes abruptes et ruisseaux qui débordent.

Mais le procès-verbal liste aussi une série de documents anciens (depuis 1460) présentés au commissaire enquêteur par le syndic. Il s'agit de prouver que Saint-Laurent a un statut de paroisse annexe de Rignac, ce que dénie a priori le curé Alazard dans l'enquête de 1771 : Il y a une chapelle à l'extrémité de la parroisse, sur le Buenne, dédiée à St Laurens, où on n'a jamais fait d'autre service que celui d'y dire la messe le jour de St Laurens et le dimanche d'après. C'est une ancienne chapelle de dévotion qui tombe en ruine (Lempereur, op. cit., p. 394). Les documents sont ambigus : certains qualifient Saint-Laurent d'annexe, d'autres de chapelle, mais ils montrent que depuis le XVe siècle les habitants ont dû sans cesse batailler pour obtenir que le culte soit rendu dans la chapelle, ce que les évêques leur ont accordé au moins par trois fois, sans que cela en assure la pérennité.

Le curé Alazard, convoqué comme partie concernée, n'exprime pas d'avis dans le procès-verbal. Il se contente de demander copie de tous les actes, se réservant la possibilité de produire une opposition devant une juridiction compétente, et affirmant le droit du prieur décimateur de la paroisse - le chapitre de Conques - de faire de même. Son discours est assez ambivalent. On a l'impression qu'il est en désaccord avec la démarche des habitants, mais ne veut l'exprimer dès à présent. Ceci n'étant qu'une conjecture de ma part.

Le commissaire considère que le curé ne peut pas s'exprimer au nom du prieur décimateur de la paroisse, le syndic du chapitre de Conques ne s'étant pas présenté, malgré la convocation. Il maintient le constat de défaut dressé en début de commission. L'absence du prieur décimateur, quand il est distinct du curé, est assez fréquente lors de ces enquêtes. Ce qui ne l'empêche pas de faire opposition par la suite, au cas où il devrait débourser quelques sommes.

La présence de cette carte réalisée par le curé Alazard en 1772 pour illustrer une demande qu'il désapprouve peut-être, est assez paradoxale. Sur la carte, des tirets séparent quelques-uns des hameaux concernés par la demande, mais pas tous, Ligonenq, La Garissonie, Pioux et Saint-Laurent, Le Bruel, Lintèz, mais non Luc bas et haut. Qui a associé ces documents entre eux ? Qui a tracé ces tirets et à quel moment ? Aucun indice supplémentaire ne permet de répondre.

Détail de la carte montrant la partie séparée par des tirets, AD 12, 1 G 315

Détail de la carte montrant la partie séparée par des tirets, AD 12, 1 G 315

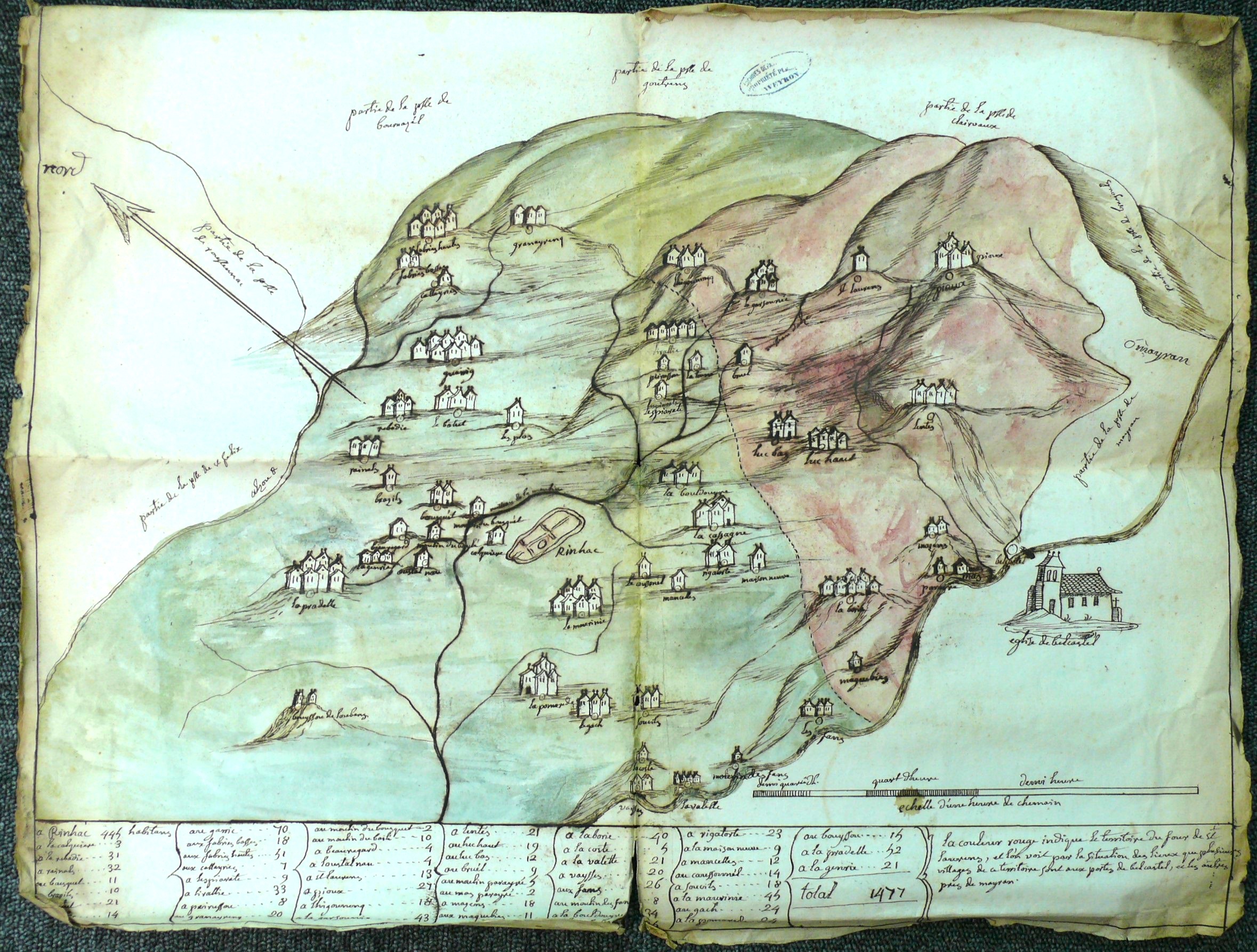

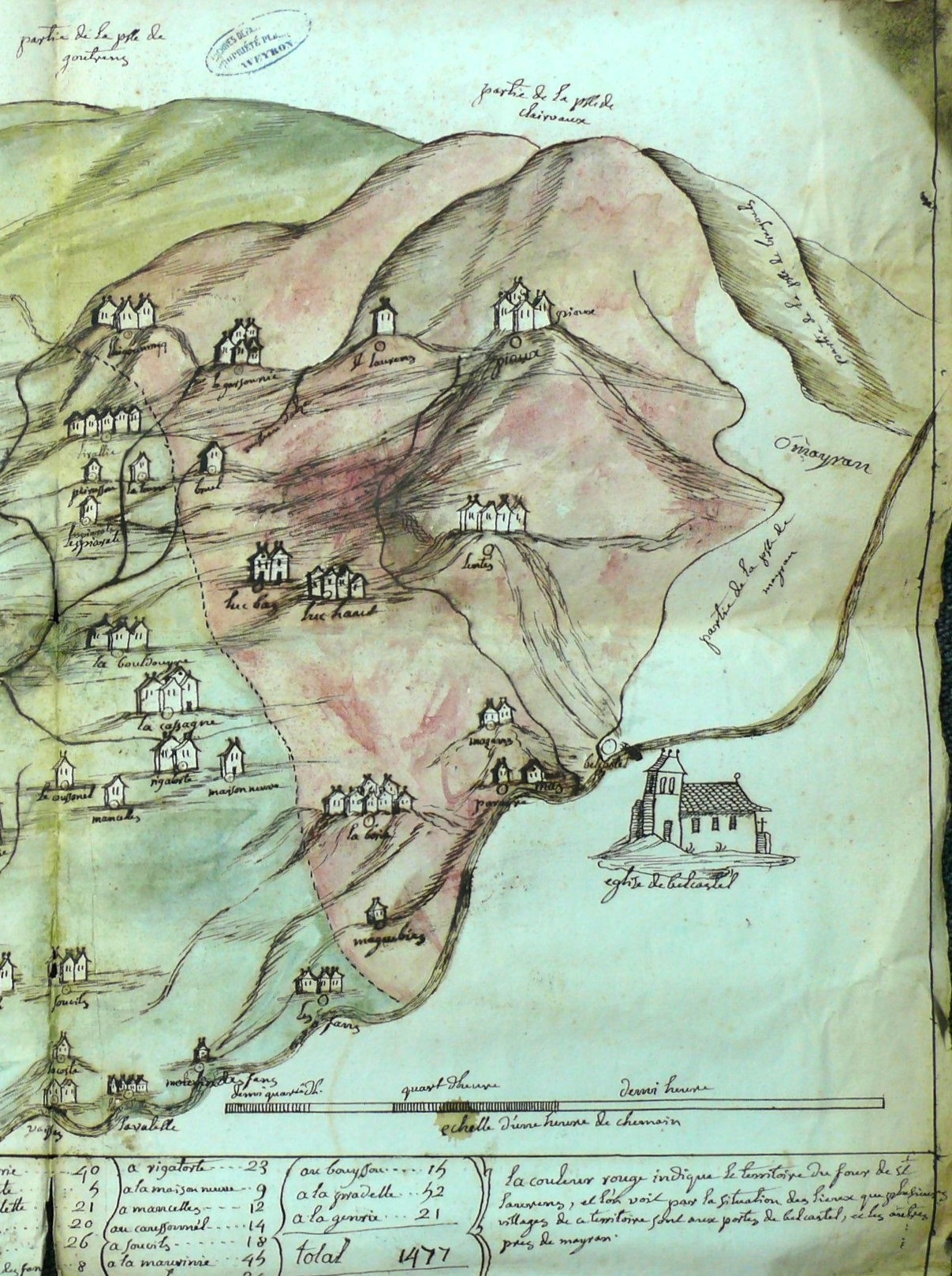

La seconde carte (1 G 316) ne porte pas de titre

Elle montre la paroisse dans une sorte de vue cavalière qui tente d'en donner des éléments de reliefs.

Carte de la paroisse de Rignac, s.d. (AD 12, 1 G 316)

Carte de la paroisse de Rignac, s.d. (AD 12, 1 G 316)

Une flèche partant du centre vers le coin en haut à gauche indique le nord. En réalité, la position relative des habitats entre eux ne respecte ni les distances ni l'orientation. L'échelle d'une heure de chemain est également indicative. En bas de la carte est inscrite la liste des lieux habités avec leur nombre d'habitants, totalisant 1477 personnes.

Cette carte est une recomposition de l'espace paroissial, qui semble inspirée de la précédente. D'après l'écriture et la facture, on peut émettre l'hypothèse que c'est aussi une réalisation du curé Alazard. La qualité de l'écriture, la suggestion du relief et l'utilisation des couleurs lui donnent un aspect esthétique, cependant moins marqué que pour la précédente.

La ville de Rignac est représentée par son plan : une sorte de forme ovale striée – murs et rues principales. Les hameaux sont positionnés par des cercles mais aussi représentés par des pignons de maisons dont le nombre est relatif à leur population. Le chevelu hydrographique est assez précisément représenté, et les reliefs sont suggérés à la fois par des hachures et par les nuances du lavis coloré.

On distingue deux couleurs : dans un ton vert sombre, la partie principale de la paroisse de Rignac, dans un ton de rouge sombre, la partie appelée en légende le Four de Saint-Laurens, incluant tous les hameaux dont il a été question précédemment, de Pioux à La Borie et aux Magabiès. Curieusement, cette carte illustre beaucoup mieux la requête précédente que la première carte. La légende ajoute : et lon voit par la situation des lieux que plusieurs villages de ce territoire sont aux portes de Belcastel et les autres près de Mayran. Or la seule église représentée est celle de Belcastel, qui était une annexe de la paroisse de Mayran. Les autres paroisses limitrophes sont seulement nommées - et Saint-Laurent est représenté par une maison et non une chapelle. Comme si le texte suggérait le transfert des hameaux du four de Saint-Laurent à la paroisse de Mayran et son annexe Belcastel.

détail de la carte de la paroisse de Rignac, AD 12, 1 G 316

détail de la carte de la paroisse de Rignac, AD 12, 1 G 316

Or cette carte accompagne une autre enquête, datée de 1786, qui fait suite à une demande de vicaire supplémentaire pour la paroisse, d'où peut-être le dénombrement précis des habitants et l'échelle du temps de parcours. Mais il ne s'agit plus de faire de Saint-Laurent une paroisse annexe, ce qui ne sera pas réalisé avant 1789, ni après.

Ces deux belles cartes de la paroisse de Rignac posent donc la question de leur intégration dans des dossiers qui ne leur correspondent pas. Elles donnent à voir des espaces paroissiaux définis principalement par leurs lieux habités. Les limites avec les paroisses voisines ne sont pas tracées précisément. C'est à l'image de la rigueur suggérée par l'orientation et l'échelle, qui en réalité ne sont pas respectées, tout comme le positionnement relatif des hameaux entre eux, recomposition de l'espace paroissial vécu par le curé Alazard.

Commentaires